Au 26ᵉ jour de Lexembre 2019, concernant le greedien ancien, nous avions vu le mot sóga « clan, famille », un élément extrêmement important de la vie greedienne. Aujourd’hui, nous allons examiner plus en détail comment parler des personnes qui le composent.

Avant toutes choses, quelques explications préalables sur la société greedienne à l’époque où l’on parlait cette langue au quotidien, voici plus de deux mille ans. Depuis, bien des choses ont pu changer.

La société

Les Greediens vivent dans une société hiérarchisée. À son sommet se trouve le roi – ou la reine – (thílim), qui tire sa légitimité de la déesse-mère Aléraze (Alueráz). Le souverain crée et contrôle divers nobles régionaux (emïl) qui gouvernent leurs territoires en accord avec la politique de la Tour (Tál). Ceux-ci à leur tour doivent composer avec les clans patriarchaux qui possèdent la terre (et les droits de pêche dans un contexte littoral).

Un clan est dirigé par un homme dans la force de l’âge qui est le descendant en ligne paternelle directe d’un précédent chef de clan (qui n’est pas forcément son prédécesseur direct : un neveu peut succéder à son oncle, en tant que petit-fils du père de ce dernier). Une femme peut diriger un clan dans certaines circonstances mais ses enfants ne seront pas considérés comme descendants directs et seront donc exclus de la succession. En effet, les femmes quittent leur clan d’origine lorsqu’elles se marient ; durant leur veuvage, ou après un divorce, elles peuvent choisir de revenir dans leur famille, mais leurs enfants appartiendront toujours au clan de leur père.

La lignée paternelle est de fait la plus importante, et c’est pour cela que plus de distinctions sont faites lexicalement entre ses membres, comparé à la lignée maternelle.

Noms de parenté consanguine

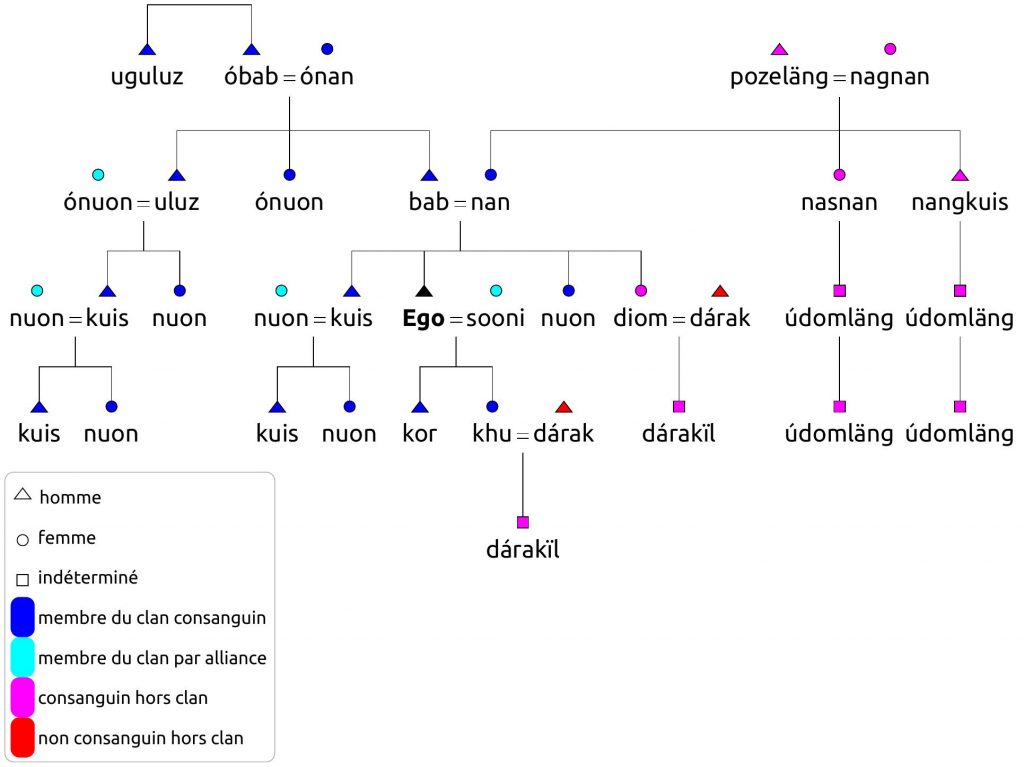

Voici un diagramme des relations familiales consanguines idéales pour un homme marié (Ego) :

L’épouse, sooni (sens premier « femme »), appellera son mari gazeem (sens premier « homme »).

Notons que dans ce diagramme précis, le grand-père est toujours vivant et il est le chef du clan. Si le père, un oncle, un cousin ou un frère est chef de clan, on le nommera également óbab. De même, si la situation est telle que la mère, une cousine ou une sœur est cheffe de clan, elle sera ónan.

Les membres féminins du clan qui ne sont pas mariées, de la même génération ou celle qui suit, en ligne indirect, sont nuon. Une fois sorties du clan, elles deviennent diom et on appellera leurs époux dárak. Pareillement, la (grande-)tante célibataire est ónuon, comme la femme de l’oncle, mais une fois mariée elle sortira des relations de parenté.

Termes d’adresse

Quelques-uns de ces noms ont une forme spéciale lorsque le locuteur ou la locutrice parle à leurs référents. Il s’agit – à une exception près – de suffixer au mot la dernière voyelle de la racine au ton haut, en éliminant les autres tons haut déjà présents. Cela concerne :

- bab > babá « père, papa »

- óbab > obabá « grand-père (paternel), grand-papa » ou « chef du clan »

- nan > naná « mère, maman »

- ónan > onaná « grand-mère (paternelle), grand-maman » ou « cheffe du clan »

- kuis > kuisí « frère, cousin » ou « neveu »

- nuon > nuonó « sœur, cousine »

- ónuon > onuonó « tante (paternelle célibataire), tata, tatie) » ou « tante (femme de l’oncle paternel), tata, tatie »

- uluz > babá « oncle (paternel), tonton »

Certains de ces termes d’adresse sont aussi employés à l’encontre de membres du clan situés en-dehors du tableau ci-dessus (petits-cousins, etc.). Il s’agit de babá et onuonó, respectivement pour un homme plus âgé et une femme plus âgée. Ceux de la même génération sont interpelés avec kuisí et nuonó. Les générations postérieures sont simplement appelées deemo « enfant ».

Parents décédés

Il y a encore quatre termes de parenté spécifiques pour parler de membres décédés du clan, ne distinguant que le sexe et la génération par rapport à celle du locuteur ou de la locutrice :

- babasia « membre masculin d’une des générations antérieures, décédé »

- nanasia « membre féminin d’une des générations antérieures, décédé »

- kuisisia « membre masculin de la même génération, décédé »

- nuonosia « membre féminin de la même génération, décédé »

Il n’y a pas de termes spécifiques pour parler de la génération suivante : enfants, petits-enfants, neveux, etc. qui sont morts avant le locuteur.

Noms dans la belle-famille

Famille du mari

Pour une femme qui vient de rentrer dans un nouveau clan par un mariage, les termes sont les mêmes que ceux pour sa famille d’origine. Elle appellera son beau-père babá, sa belle-sœur nuonó, le cousin de son mari kuisí, etc.

En ce qui concerne son ancien clan, elle utilisera les mêmes termes d’adresse s’ils existent (babá, naná, etc.), mais pour parler de ses membres à la troisième personne elle devra employer les noms avec l’adjectif masia « passé, lointain » : masia bab « mon père », masia ónan « ma grand-mère », etc.

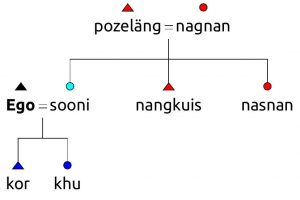

Famille de l’épouse

Un homme qui a pris épouse emploiera les mêmes termes pour parler de sa belle-famille que pour parler de la famille de sa mère, avec un décalage générationnel vers le bas : le beau-père est pozeläng comme le grand-père maternel, la belle-sœur nasnan comme la tante, etc . De plus, il n’y a pas de mots spécifiques pour désigner la génération des enfants (on parlera de nangkuis kor « fils du beau-frère » par exemple).

Ce sera la même terminologie pour la belle-famille de ses frères et de ses cousins mâles du côté paternel.

Famille du beau-frère/beau-fils

Il n’existe qu’un seul terme pour tous les membres de la famille du mari de sa sœur (ou fille, ou cousine, etc.) avec laquelle on n’entretient ni de relation de sang, ni de relation d’alliance. Il s’agit de thórrï « allié », qui étymologiquement signifie « bâton de marche ».

Étymologies

Certains des mots vus ici sont décomposables morphologiquement :

- dárakïl : de dárak « beau-frère, beau-fils » avec le suffixe -ïl (diminutif, descendant)

- nagnan : de nan « mère » avec la réduplication CVg- (augmentatif)

- nangkuis : composé de nan « mère » et kuis « frère, cousin », avec assimilation de la dernière consonne du premier mot

- nasnan : de nan « mère » avec la réduplication CVs- (diminutif)

- pozeläng : de poze « vieux » avec le suffixe -läng (nominalisateur)

- údomläng : de budôm « ventre ; utérus » avec le suffixe -läng (objet ou personne associée)

- uguluz : de uluz « oncle paternel » avec la réduplication CVg- (augmentatif)

Bonjour, je me demande dans quelle circonstances les termes du diagramme sont utilisés. Est-ce que c’est seulement quand on veut préciser la place d’une personne ou est-ce qu’on l’emploie chaque fois qu’on s’adresse à elle ?

Etant donné cette nomenclature, est-ce que le clan a un régime très autoritaire où le chef ordonne et les autres obéissent ou est-ce qu’il y a une prise de décision commune ?

Est-ce que le clan comporte seulement les personnes du diagramme ou est-ce que d’autres gens sans lien familiaux peuvent en faire partie ?

Alors :

– Le plus souvent ce sont ces termes qui sont employés, oui. L’usage des noms propres pour les membres de sa génération est moins répandu, et sert à distinguer, mettons, deux de ses sœurs quand on n’en veut appeler qu’une, ou à mettre de la distance émotionnelle. Pour les membres de la génération antérieure, c’est presque inimaginable (tout comme chez nous on n’utilise jamais les prénoms de nos parents). Par contre, on s’adresse plutôt à ses propres (petits-)enfants avec leur nom.

– L’autorité du chef est indiscutable, mais il n’est pas rare qu’il consulte d’autres membres de sa génération avant de prendre certaines décisions. Et contrairement au paterfamilas romain, il n’a pas droit de vie et de mort sur les autres membres du clan.

– Bonne question ! Je n’ai pas réfléchi aux cas d’adoption, qui devraient aussi concerner certains employés. Peut-être que ceux-ci seront désignés par kuis et nuon, comme les neveux et nièces ? Ou bien par thórrï « allié·e », comme la belle-famille du côté sororal ?